La cultura como diálogo ¿Apreciación o apropiación?

La cultura como diálogo…

Ya son varios los años que lleva flotando el término de “apropiación cultural”, primero en los medios de comunicación anglosajones y ahora en los hispánicos. Las definiciones son tan diversas como los propósitos con que se utilizan, pero todas conducen a la misma idea: la usurpación. De acuerdo con algunos proponentes del concepto, la apropiación cultural ocurre cuando las prácticas, los rituales y en general los símbolos de una cultura son utilizados por otra en la persecución de distintos fines. Académicos como Richard Rogers (2006) proponen cuatro categorías en las que esto puede ocurrir: intercambio, dominación, explotación y transculturación.

Una lectura del texto de Rogers nos permite ahondar en la definición de dichas categorías, pero ya desde su nombre podemos inferir los derroteros por los que transitan estas cuatro maneras de “apropiarse de una cultura”. Pero ¿por qué surge un debate como este, a casi dos décadas de que comenzó el siglo XXI? ¿No se supone que, en el contexto globalizado en que nos encontramos, las estructuras de dominación hegemónica ya fueron sustituidas por la hiperconexión y la pluralidad? Por lo menos en el terreno cultural, es evidente que no. Aun cuando las tecnologías de la información nos permiten acceder a contenidos culturales de todo el mundo (mismos que sus propios creadores ponen a nuestra disposición), los medios dominantes de comunicación, o mainstream media, siguen siendo la plataforma de consumo cultural de miles de personas.

Rosalía y el flamenco

A raíz de lo anterior, surgen voces que condenan el que una cultura dominante o mayormente difundida pretenda adueñarse de elementos culturales propios de otra, especialmente cuando esta última no tiene los medios para difundirse a sí misma. Por lo menos, no en la misma medida en que sí los tendría la cultura dominante. Un ejemplo reciente es la controversia que desató la cantante barcelonesa Rosalía, quien en su videoclip “Malamente” incorpora elementos sonoros y lingüísticos que comúnmente son asociados a la cultura gitana.

Las redes sociales –en su papel de foros que recogen los juicios veloces y enérgicos de sus usuarios– no perdonaron el experimento y rápidamente se acusó a la cantante de apropiación cultural. “Ese acento y esas guitarras no son suyas”, decían aquellos que basaban su descalificación en el hecho de que Rosalía no es andaluza y, a su juicio, no conoce la realidad del pueblo gitano; un pueblo que, ciertamente, ha sido históricamente oprimido.

Pero aseveraciones como esa, traen consigo una serie de debates que transitan sobre la identidad, en un primer momento, y después sobre la libertad creativa. Quizá la molestia que causó “Malamente” está relacionada con el llamado “whitewashing”, entendido como una práctica que “blanquea” manifestaciones y prácticas culturales al representarlas a través de personas blancas. Bajo esta lógica, se les niega a los gitanos la capacidad de representarse a sí mismos, permitiendo que sea una persona blanca quien exponga su cultura, con todo y sus distorsiones.

Apreciación contra apropiación

Pero entonces, ¿esto quiere decir que no podemos crear arte que no esté directamente relacionado con la cultura propia? ¿Pecó de usurpador Francisco Rojas González en ¿El Diosero, al no ser indígena? ¿Debemos censurar a Gioconda Belli por escribir El Pergamino de la Seducción? ¿Qué se pierde en el camino, cuando los creadores se ciñen únicamente a las experiencias personales? ¿Imponer barreras a la creatividad no resulta en un contrasentido?

Como atinadamente lo apunta la traductora Ana Padilla Fornieles, la línea entre apreciación y apropiación es muy delgada. Por ello, sugiere que los artistas deben construir un permanente ejercicio de reflexión donde se planteen interrogantes como estas: “¿Tiene un significado religioso la prenda que se quiere llevar? ¿Se conoce verdaderamente el elemento cultural que se reivindica como ‘inspiración’? ¿Qué bolsillos se benefician del consumo? ¿Se está ofreciendo crédito al incorporar lo ajeno a la expresión creativa? ¿Cuáles son los efectos de esa creación?”

Reflexionar sobre la creación artística en los términos que plantea Padilla, no sólo beneficia a las culturas que tradicionalmente son ignoradas o explotadas, sino que también contribuye a la apreciación que ella misma propone. Es bastante sencillo condenar aquello que se asemeja a la apropiación, pero como bien señala Daniel Gascón “la condena a la apropiación cultural encierra a las personas en una sola identidad, en un solo plano. Si fuera una postura coherente, uno no podría alejarse de su ambiente inicial. Vislumbrar esa escapatoria es, precisamente, una de las mayores virtudes de la cultura”.

La representatividad en la cultura

No hay duda de que la cultura debe preservarse en cuanto que nos permite proyectar nuestra identidad; no obstante, también debe ser un vehículo para comunicarnos con quienes viven experiencias distintas a la nuestra. Quizá un ejemplo de esa comunicación intercultural la encontramos en la historia detrás de la película “Coco” de Pixar. La crítica y el público mexicano cayeron rendidos frente a una cinta que, si bien repite muchas de las fórmulas narrativas típicas del estudio, supo retratar las relaciones afectivas de las familias mexicanas y representar su tradición más famosa.

Pese a que cae en la folclorización de ciertos elementos en torno al Día de Muertos y a la cultura mexicana en lo general (léase, alebrijes voladores en acción), el consenso sobre la película alaba el cuidado con que están recreados los aspectos visuales de nuestra celebración sincrética. Ello se debió a una investigación de campo que se extendió por varios meses, a cargo del director Lee Unkrich y su equipo creativo.

Según contó a una conocida revista mexicana sobre cine, la decisión de hacer una película sobre México la tomó cuando, vacacionando por nuestro país, notó que las piñatas que se vendían en las dulcerías y mercados representaban a los personajes de Pixar. Y es que no es extraño ver piñatas (una tradición indudablemente arraigada a nuestras celebraciones comunitarias) con la figura de Nemo, Woody, Elsa o Mike Wazowski. Según dijo Unkrich, la creación de “Coco” supuso un agradecimiento a México por el buen recibimiento que tienen las películas del estudio (siempre reflejado en la taquilla). La película se confirmó, de este modo, más cercana a la apreciación que a la apropiación.

No hay duda: vernos representados genuinamente en la pantalla, importa y mucho.

La cultura como vehículo para el diálogo

Tenemos la obligación de difundir nuestra cultura, a la par de combatir los estereotipos, pero no debemos cerrarnos a la idea de que dicha cultura está viva. Retomando a Umberto Eco (quien parece que nunca perderá la vigencia), quizá conviene situarnos a medio camino entre apocalípticos e integrados. Es decir, enfrentar los reduccionismos y la caricaturización, pero abogar por la visibilidad y el diálogo intercultural.

Finalmente, la cultura es el vehículo que puede romper las barreras (por ejemplo, las del lenguaje) y comunicarlo todo sin decir una palabra. Si el diálogo se facilita, lejos de perjudicarse, las identidades colectivas no caen en el aislamiento. Evitan dejarse llevar por la “invitación a la pasividad”, en palabras del propio Eco.

Pensemos en la cultura como una casa. Esta tiene una estructura que el tiempo ha cimentado, pero son sus habitantes quienes le van dando forma, convirtiéndose en los arquitectos de sus transformaciones. Si sus habitantes abren las puertas para comunicarse con la casa de enfrente o de al lado, podrán intercambiar experiencias distintas a la suya. Pero aún más importante, se percatarán de que sus similitudes son numerosas. Si todas las casas se comunican entre sí, se acaba por crear una comunidad. Ese sentido de comunidad hoy es más necesario que nunca.

Después de todo, ya lo dijo Borges: “no estoy seguro de que yo exista, en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido […], todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados…”

Cristian J. Vargas Díaz es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, e “intrigoso” como consecuencia. Les debe a Ray Bradbury, Juan Rulfo y Thomas Mann su gusto por la literatura y su vejez prematura. Cinéfilo y “seriéfago” enfermizo, sigue aprendiendo a escribir.

<ESS>

Seis increíbles lugares para conocer en Tlajomulco

¿Quieres aprovechar este puente y darte una escapada sin gastar mucho? Tlajomulco de Zúñiga es tu opción, ya que este municipio es más que las famosas Plazas Outlet.

Tlajomulco tiene una variedad de opciones por conocer y están a tan solo 40 minutos de Guadalajara. Así que puedes llegar en vehículo o en transporte público.

Te compartimos seis lugares que no puedes perderte.

1.- Templo del Hospital

En el Centro de Tlajomulco se puede apreciar el Templo del Hospital o Capilla de Purísima Concepción, cuya edificación comenzó en el año de 1653 y se concluyó en 1788.

Este templo se destaca por su torre separada o torre exenta que se construyó entre 1710 y 1720. Y desde entonces mantiene viva desde hace cuatro siglos el ritual de la Cofradía.

2.- Laguna de Cajititlán

Cajititlán es un poblado para recorrer con calma, primero hay que llegar a desayunar al malecón, donde hay varios puestos de comida tradicional como menudo o taquitos de barbacoa.

En esta laguna se puede realizar un recorrido en lancha, ya que los pescadores locales ofrecen paseos.

Otro atractivo de Cajititlán es la Basílica de los Reyes, en la que se puede apreciar las esculturas de los Reyes Magos, labradas en madera de mezquite en el año de 1857.

La fiesta de los Reyes Magos es una de las más importantes de Jalisco y se celebra cada año del 30 de diciembre al 8 de enero.

3.- Cerro Viejo

Si te gusta la naturaleza, también puedes conocer Cerro Viejo, que es la tercera montaña más elevada de Jalisco y se encuentra entre Tlajomulco y Jocotepec.

Tiene una altitud de dos mil 965 metros y es ideal para el ciclismo de montaña o simplemente para ascenderla.

En 2013, el Gobierno de Jalisco declaró esa montaña como área natural protegida y ahora cuenta con bebederos y una ruta para los turistas.

4.- San Miguel Cuyutlán y Cuexcomatitlán

Si eres de los que prefieren las rutas gastronómicas, San Miguel Cuyutlán tiene su famosa birria. O si te gustan las gorditas, en Cuexcomatitlán encontrarás las más ricas de la zona.

Además Cuexcomatitlán cuenta con una Casa Conventual de Indias que data de 1751 y un hermoso malecón.

Estos poblados con una combinación entre arquitectura, gastronomía y naturaleza con elementos extremadamente sencillos.

5.- San Juan Evangelista

Un pueblo artesanal cargado de historia en el que puedes conocer el templo San Juan Evangelista, de los únicos en Jalisco que aún conservan el campo santo al frente.

En este lugar se encuentra la Plaza de los Artesanos, en la cual podrás encontrar obras elaboradas con la técnica tradicional de barro bruñido.

También aquí se encuentra el molcajete más grande del mundo.

6.- Ruta Franciscana

Esta ruta consiste en visitar un conjunto de conventos, iglesias y hospitales de indios que conserva el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y que se construyeron alrededor de los siglos XVII y XVIII por los franciscanos durante la Conquista.

Hoy en día, estos templos conforman un valioso patrimonio histórico cultural.

* San Agustín.

* Capilla del Refugio.

* Santa Cruz de las Flores.

* Capilla de la Santa Cruz.

* Santuario de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

* Parroquia de San Antonio de Padua.

* San Juan Evangelista.

* San Lucas Evangelista.

* Templo de los tres reyes.

* Capilla de la Soledad.

La fotografía en su nueva frontera: la mirada desde la IA

Rebeca Saray (Sirves, España, 1983) es una de esas artistas que sabe medir la ola, montarse a ella y sacar lo mejor de esa potencia natural. Fotógrafa, creadora digital y poeta, en sus imágenes vive el don de la intervención, de la ilustración, del fotomontaje.

Asidua visitante de México desde hace 9 años, la fotógrafa originaria de la provincia de Galicia en la Península Ibérica, es conocida por su trabajo de fine-art en el que a través del retoque digital, transforma imágenes fotográficas en ilustraciones de gran fuerza onírica e imaginativa. Ahora, desde hace poco más de un año, explora los territorios de la inteligencia artificial (IA) y la plataforma Midjourney, una tecnología que permite enriquecer con nuevos recursos sus representaciones de la realidad, y a la que aún muchos creadores miran con desconfianza.

“La gente siempre tiene miedo cuando no podemos controlar una situación, lo que hacemos es ponernos a la defensiva, es una actitud muy humana, y es lo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, muchos artistas están a la defensiva, y en lugar de ver como una herramienta, como un potencial increíble, lo ven como el enemigo. Ya no solo a la inteligencia artificial por sí misma, sino a los que la utilizamos”, dice Saray, quien recuerda que siempre ha acompañado su obra de la mano de los avances técnicos computacionales.

Para la creadora, quien dará dos cursos en Guadalajara a partir de la próxima semana, hay mucha falsa información sobre cómo funciona la IA, sin embargo, debe tomarse como lo que es, un referente o inspiración, como lo pueden ser la música, el cine, la literatura, una pintura o hasta una buena conversación, pero también como una herramienta eficaz para artistas emergentes que no pueden enfrentar elevados costos de producción.

“Al final, su funcionamiento es como cuando tú vas a un museo y disfrutas, yo cuando voy al Museo del Prado y veo las pinturas de Rubens, que me encantan, veo sus paletas de color, su composición, las formas, y cojo todo eso y lo añado a mi trabajo. Al final, todos bebemos de otros artistas, es muy raro una persona que se ponga a crear sin tener un referente”, añade.

Saray comenzó su camino más formal por el arte desde los 19 años, huyendo de casa porque su familia no la apoyaba en sus inquietudes (ella quería estudiar cine). A partir de ahí, establecida en La Coruña, comenzó a editar, como ayudante, en un pequeño estudio y desde el ordenador, bodas, bautizos y primeras comuniones, y en sus espacios libres, hacía ensayos fotográficos y montajes con las imágenes sobrantes. Luego de 3 años trabajando decidió comprarse una cámara propia, una Canon 400D, una de las más barata del mercado entonces, y comenzó a tomar sus propias fotos los fines de semana.

Pronto comenzó a encontrar su voz propia y a darse cuenta que muy pocas personas hacían la técnica que ella practicaba –si acaso un par de propuestas inglesas y una estadounidense– lo que hizo que su trabajo cobrara más relevancia. Así, sus creaciones la llevaron a un pequeño Salón del Cómic en La Coruña, donde vendía ampliaciones y postales de su trabajo, y ahí mismo fue donde le surgió la propuesta para editar un libro, para hacerlo de hecho, tuvo que declararse enferma en el trabajo y viajar a Barcelona durante 4 días a fin de revisar la propuesta, en que a la postre se convertiría en su primer trabajo, Feelings, un compendio de sus foto-pinturas en el que se incluía poesía de su autoría.

Autodidacta al principio, a partir de ahí se percató de que para seguir ese camino profesional debía capacitarse y emigrar, por lo que se mudó a Madrid, donde estudió un curso muy básico de fotografía, –sus ingresos no le daban para un máster–, pero que le permitía usar su estudio para experimentar, mientras, para sostenerse, hacía algunos books para modelos, eso la llevó a comenzar a trabajar en catálogos y editoriales de moda, y posteriormente, a trabajar en una revista de videojuegos, así como tomando retratos a bandas de rock, o acudir a festivales buscando fotografiar a grupos que admiraba como Soundgarden o Black Sabbath.

A la par, seguía trabajando en sus foto-artes y le surgían propuestas para dar talleres o charlas los fines de semana, lo que hizo que su agenda comenzara a explotar, pues su carrera en el fotoperiodismo también había despegado al ser llevada al magazine dominical del diario El Mundo, lo que la convirtió, a los 24 años, en la persona más joven en publicar portadas en dicha revista.

“Ahí exploté psicológicamente tenía que tomar una decisión, o me quedaba con la formación o con eso, no tenía vida y me estaba yendo a pique”, recordó.

Tras nueve meses de retiro en Londres y una vuelta a Madrid, dejo la música, la moda y el ajetreo de las revistas y se enfocó en la formación y a perseguir el sueño de la juventud, estudiar cine y guión, fue ahí haciendo las historias para cortos, donde descubrió que en ellos reflejaba cosas muy personales y lo que encontraba era una sanación a través del arte, lo que la llevó a estudiar astrología, tarot, psicomagia y couching, técnicas que ahora incluye en algunos de sus talleres.

Desnudo, iluminación e IA

En el caso de su visita a la Perla Tapatía, Rebeca Saray estará dando dos cursos, “Desnudo Artístico Fine Art” el domingo 28 de mayo y “Creación con Inteligencia Artificial, Iluminación y Fotomontaje” el fin de semana del 3 y 4 de junio, ambos en Avenida Del Valle 1705 interior 2 en la Colonia Jardines Del Valle.

“Los cursos que suelo hacer aquí son más de fotografía artística, toda la expresión completa, desde la conceptualización, cómo trabajar con el equipo, la parte más emocional, y luego ya toda la parte técnica, que es lo que la gente demanda: parámetros de cámara, temas de iluminación, cómo trabajar con los modelos y la parte de retoque que es lo que la gente percibe desde fuera como mi punto fuerte”, explica.

Mayores informes en:

Curso Creación con IA

https://rebecasaraytuviajeinterior.com/cursosfotografia/cursoiaguadalajara

Curso Desnudo Artístico Fine Art

https://rebecasaraytuviajeinterior.com/cursosfotografia/desdelapielguadalajara

-

Opinión23 febrero 2026

Opinión23 febrero 2026La muerte de ‘El Mencho’ y el sismo que viene

-

Jalisco23 febrero 2026

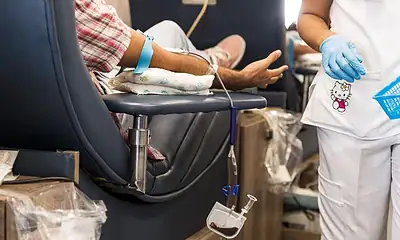

Jalisco23 febrero 2026Hospital Militar de Guadalajara solicita donadores de sangre

-

México23 febrero 2026

México23 febrero 2026Pareja sentimental, clave en la captura de “El Mencho”: Sedena

-

Jalisco23 febrero 2026

Jalisco23 febrero 2026Jalisco reporta 41 detenidos y 37 enfrentamientos tras operativo contra ‘El Mencho’