De paralelismos y quesos manchegos en Acuerdo México-Unión Europea

Mediante un comunicado conjunto el 21 de abril, los Comisionados de la Unión Europea (EU), Cecilia Malmström (Comercio), Phil Hogan (Agricultura y Desarrollo Rural) y el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, anunciaron que la UE y México lograron alcanzar “un acuerdo en principio” emanado de los esfuerzos por revisar y darle mayor dinamismo al marco legal bilateral.

Los principales puntos acordados (aunque no los únicos) —tras dos años de negociaciones— son en materia de comercio e inversión, por lo que ello supone una actualización del Tratado de Libre Comercio UE-México (TLCUEM) que, a su vez, forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México. Pero este Acuerdo es de larga data, pues fue firmado en 1997, siendo presidente Ernesto Zedillo, para finalmente entrar en vigor en julio del 2000 durante el sexenio de Vicente Fox.

Lo que lograron las rondas de negociaciones que culminaron este 21 de abril, es una modernización de sus alcances: la eliminación, prácticamente en su totalidad, de aranceles sobre los bienes comerciados; la entrada de nuevos temas en la agenda bilateral, como el medio ambiente y el combate a la corrupción; y la incorporación de acuerdos en materia agrícola, un tema que en el pasado se había enfrentado con reticencias (no es casual que Phil Hogan participara en las negociaciones). Más sobre esto, en unos momentos.

Hace dos décadas, la firma de este acuerdo y del TLCUEM en específico, supuso un intento al término de la presidencia de Zedillo por lograr diversificar las relaciones de México con el mundo, tratando de relajar el enorme peso que ha tenido sobre el país la relación bilateral con Estados Unidos. Por su parte, para el sexenio de Fox, la Unión Europea representó uno de los bloques económicos resaltados como esenciales y prioritarios dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, una vez que llegó al poder. Dicha región creció en importancia para el primer gobierno panista, con el fin de dinamizar la actividad internacional mexicana e impulsar el desarrollo interno, buscando dar un giro de timón que desmarcase claramente su sexenio de las administraciones priístas.

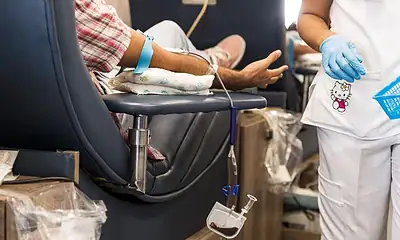

Foto: Gobierno de México.

La Cláusula Democrática

Entre los factores internos que resultaron cruciales para lograr pactar el acuerdo, dicen diversos autores, está la transición democrática que comenzaba a sentirse en el país y que era seguida de cerca por el resto del mundo; los “aires democráticos” se veían reflejados en las encuestas de tendencias electorales que situaban a Fox como el puntero. Otro de los factores fueron las giras realizadas por Ernesto Zedillo a ciertos países de la Unión Europea, durante el año de 1996, para efectos de cabildeo.

Con todo ello, logró firmarse el también llamado Acuerdo Global; pese a las reticencias iniciales de Bruselas por temor al incumplimiento mexicano de la denominada “cláusula democrática” establecida en el Acuerdo. Esta cláusula se refiere a los primeros tres artículos del texto legal, donde se establece de manera implícita el apego de ambas partes a “los principios democráticos y a los Derechos Humanos fundamentales”. Tal y como está redactado el acuerdo, dicha cláusula se convirtió en una condicionante para los acuerdos económicos y el diálogo político. La UE no podía darse el lujo de que se le señalara como promotora de acuerdos con países antidemocráticos (el PRI llevaba casi 70 años en el gobierno, después de todo) y México necesitaba reforzar su imagen como una democracia líder en América Latina.

El bono desaprovechado

Una vez que el político panista llegó a Los Pinos, el potencial del llamado “bono democrático” no tardó en manifestarse, en vista de que uno de los compromisos globales que México asumió desde la llegada de Fox al poder, consistió en la promoción de los Derechos Humanos y la democracia; o eso decía su gobierno en los foros internacionales. Con todo, ambos eran temas que se habían mantenido fuera de las agendas de política exterior en las administraciones priístas, “optando por principios legalistas tradicionales como el de la No Intervención” (Velázquez, 2010) .

Pero una serie de factores conjugados en el sexenio de Vicente Fox, tanto internos como del contexto internacional mismo, llevarían a un franco desaprovechamiento del Acuerdo Global. Fue dejándose de lado la expectativa del contrapeso surgida desde el sexenio de Zedillo, una vez que el gobierno de Fox colocó de nuevo a Estados Unidos como la prioridad en materia de política exterior, dada la estrategia de seguridad en la que buscó insertarse su gobierno. Del mismo modo, la búsqueda del tan anhelado acuerdo migratorio ocupó gran parte de la agenda bilateral con Estados Unidos —un acuerdo que, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, quedaría lejos de alcanzarse—, relegando a segundo plano los acuerdos alcanzados con la Unión Europea.

Foto: Christopher Furlong/Getty Images

Negociar en bloque

Si bien el Acuerdo Global de 2000 fue calificado en su momento como un tratado sui generis; —en tanto que fue el primero que firmó la UE con un país latinoamericano y debido a la amplitud de los temas pactados—; los acuerdos en materia agrícola quedaron como una asignatura pendiente. Esto se explica, en parte, por las complejidades de la Política Agrícola Común europea (PAC); pues el agrícola es uno de los mayores sectores económicos para todos los países miembros. Negociar en bloque sobre este punto fue forzosamente complicado.

No obstante, en las rondas de negociación iniciadas en 2016, la propia Comisión Europea expresó su deseo de incorporar mayores productos de este tipo en la nueva versión del Acuerdo. Pero si dichos bienes entraron a la mesa de negociaciones, quedó claro que los lácteos siguen siendo un tema sensible para la Unión Europea; no olvidemos lo importantes que son para el continente las industrias chocolateras o los derivados lácteos como el queso, porque no sólo pertenecen al terreno comercial, sino que están ligados culturalmente a Europa.

Discusiones manchegas

Justo sobre ese punto, la prensa reportó a inicios de 2018 que las delegaciones europeas y mexicanas comenzaron a chocar por el asunto del queso manchego. Y es que Europa mantenía que sólo se le puede llamar como tal al queso proveniente de la región de La Mancha en España; si los productores mexicanos querían colocar su producto en los supermercados, debían cambiarle el nombre.

Un argumento razonable, si tenemos en cuenta que la denominación de origen es fundamental para un comercio justo. Pero la importancia que esto tiene para México radica en que la industria quesera nacional se ha abierto camino en diversos mercados (uno de ellos el estadounidense) y el ceder espacios podría considerarse como un retroceso. Finalmente, como señala para El País el chef español Pablo San Román, “el manchego en México es una marca y en España un origen”. Adicionalmente, el manchego mexicano está hecho con leche de vaca, mientras que el español con leche de oveja. En términos prácticos, dándole entrada al criterio del consumidor, no debería existir tal conflicto.

Pero el asunto quedó zanjado por el ya citado Comisionado de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, quien anunció en el comunicado final que México puede conservar la denominación de su queso manchego, siempre y cuando:

1) las etiquetas no muestren información engañosa que equipare esta variedad a la producida en La Mancha

2) que se especifique que está hecho con leche de vaca.

Hasta Don Quijote quedó contento.

https://www.facebook.com/cuarta.mx/videos/337238136755009/

El Acuerdo en perspectiva

Si bien falta que el texto sea ratificado para poder entrar en vigor, se da por terminada la tarea más importante: llegar a un acuerdo. Los detalles técnicos pendientes se irán resolviendo hacia el cierre de 2018. En resumidas cuentas, casi todos los bienes quedan desgravados e incrementa el número de servicios en esta situación; se deja listo el terreno para fomentar mayores inversiones directas; las empresas mexicanas y europeas podrán participar en licitaciones públicas y obtener contratos por ambas partes; se refuerzan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático; dando preferencia a soluciones sustentables en las industrias; y se integra el combate a la corrupción (tanto en el sector público como el privado); a los temas democráticos y de defensa de los Derechos Humanos, que ya estaban presentes desde el primer acuerdo.

¿Pero cuál es la relevancia de que nuestro país firme un instrumento como este? Según los datos presentados en el portal del Banco de México, del total de exportaciones mexicanas correspondientes a febrero de 2018 (35, 210 millones de dólares): el 86% tuvo como destino a Estados Unidos, mientras que apenas un 7% le correspondió a la Unión Europea. En un contexto donde el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte continúa extendiéndose, es evidente que la diversificación de la estrategia comercial mexicana adquiere un carácter prioritario.

El clima de proteccionismo

Aun así, parece que solemos interesarnos en buscar contrapesos hasta que ya sentimos pasos en la azotea. Trazando un paralelismo con el contexto en que se firmó el acuerdo de 1997; quizá estamos en la búsqueda por diversificar nuestro comercio porque la situación ya es urgente. El TLCAN 2.0 se está tardando más de lo esperado, como ya se dio, y no podemos quedarnos de brazos cruzados.

Pero el apuro no sólo es por parte de México. Decía Cecilia Malmström que este acuerdo envía un claro mensaje a todos aquellos escépticos del libre comercio que se rehúsan a creer que la modernización de los tratados comerciales es posible, habiendo voluntad por ambas partes. (Léase, Estados Unidos). Después de todo, los planes de la Unión Europea por alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU. (planteado durante la administración de Obama); y que eventualmente se habría convertido en un acuerdo transatlántico de grandes proporciones, se congelaron con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Una semana después de la actualización del TLCUEM, la Canciller alemana Angela Merkel declaraba en una entrevista que, así como siguen robusteciéndose los acuerdos bilaterales, es de suma importancia fortalecer a la Organización Mundial del Comercio (OMC) ante un clima de creciente proteccionismo y discursos engañosos en el terreno del comercio internacional.

Foto: Reuters.

Algunas interrogantes

Volviendo a México, ¿será que la incorporación del combate a la corrupción le traerá un nuevo reto al gobierno mexicano? ¿Podemos considerar esta temática transversal como la nueva “cláusula democrática”? Con el recrudecimiento de la violencia desde el año 2000, y el crecimiento de los índices de impunidad; ¿qué tanto hemos cumplido con dicha cláusula? Después de las elecciones de 2012, ¿podemos decir que somos más democráticos?

Apenas tres días después de finalizar el acuerdo, señalaban los eurodiputados pertenecientes al Grupo de los Verdes, que las negociaciones habían sido precipitadas por temor a un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral que nos ocupa estos meses. Apuntaron que todo fue parte de un acuerdo ente las élites empresariales de ambas partes para “blindarse” frente a un candidato tendiente a la implementación de barreras comerciales, a su juicio. Tanto si este análisis es acertado como si no, es innegable que quien ocupe la presidencia no debe perder de vista la necesidad de diversificar el comercio y realizar un cabildeo oportuno que nos permita mantener un rol activo en el intercambio internacional de bienes y servicios.

Es tiempo de que nuestro país siga buscando estrategias para profundizar sus múltiples acuerdos y tratados comerciales, teniendo como propósito el sacarles mayor provecho. De este modo, evitaríamos poner todos los huevos, o los quesos, en la misma canasta.

La muerte de ‘El Mencho’ y el sismo que viene

El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco representa un hito mayor en la estrategia de seguridad del Estado mexicano, comparable a golpes pasados contra otros capos históricos. Sin embargo, también inaugura una etapa de alto riesgo e incertidumbre tanto en términos de violencia como de gobernabilidad local y regional.

Posterior al dispositivo de seguridad que buscaba detener al líder delictivo, grupos delincuenciales respondieron con reacciones violentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco, así como en otras entidades: bloqueos de carreteras, quema de vehículos, enfrentamientos armados y otras acciones contra servicios públicos. Esto obligó a autoridades estatales a activar códigos de emergencia y reforzar coordinación con fuerzas federales.

Es prudente mencionar que la muerte del líder no disminuye automáticamente la violencia; por el contrario, puede intensificarla en el corto plazo debido a la necesidad del grupo criminal de demostrar que sigue operando y no está debilitado.

Organizaciones como el CJNG no dependen de un solo individuo para sobrevivir. Aunque Nemesio Oseguera Cervantes era una figura central, la estructura del cártel es relativamente descentralizada y multifacética, con varios ejecutores regionales, grupos escindidos y brazos operativos. Los bloqueos y quemas de vehículos muestran una estructura con sus engranajes y resortes lubricados, una nómina bien organizada dispuesta a actuar a la luz pública y una correa de transmisión de mando bien entrenada.

En ese sentido, el deceso del líder criminal puede generar al menos tres escenarios de sucesión interna:

1. Un liderazgo fuerte emerge rápidamente. Alguno de sus subordinados o un lugarteniente toma el control y mantiene la disciplina y la red operativa.

2. Fragmentación interna. Tensiones internas, celos, rivalidades o luchas por el poder dan paso a divisiones, generando enfrentamientos entre células del mismo cártel

3. Alianzas temporales con otros grupos criminales. Formar alianzas o coaliciones para mantener rutas, territorios o, simplemente, influencia frente a organizaciones rivales.

La muerte del líder formal del grupo delictivo podría producir efectos inmediatos de violencia y reacciones tácticas, seguidos por dinámicas de reacomodo interno y externo que definirán la gobernabilidad en Jalisco. Las líneas de acción posibles van desde una contención rápida hasta la competencia entre cárteles o la captura institucional. Los primeros días y semanas son críticos para contener la violencia y evitar que el vacío de poder se traduzca en fragmentación o en la entrada de nuevos actores. La experiencia reciente en Jalisco muestra reacciones violentas inmediatas tras golpes a liderazgos criminales, con bloqueos y quema de vehículos que afectan movilidad y percepción de seguridad. El escenario más probable es que estaremos ante una fase de competencia interna, con potencial incremento de violencia y debilitamiento de la cohesión criminal en el mediano plazo.

No está de más decir que el aniquilamiento de un capo de esta magnitud fortalece la imagen del Estado mexicano como actor capaz de confrontar a grupos criminales y recuperar espacios de autoridad. No obstante, los episodios violentos como forma de represalia demuestran que las instituciones aún enfrentan límites y retos superlativos para garantizar el orden inmediato. La gobernabilidad local puede verse tensionada si no se acompaña de estrategias integrales más allá de la acción militar.

Para ello será clave promover una coordinación amplia entre ámbitos de gobierno, fortalecimiento de inteligencia y presencia civil —no sólo seguridad— para prevenir cualquier eventualidad producto de los vacíos de poder temporal.

En concreto, estamos ante la posibilidad de una reconfiguración interna del CJNG, con la consiguiente fragmentación violenta localizada. Por ello, se requiere el fortalecimiento de programas sociales y de prevención para contrarrestar el reclutamiento criminal, además de estrategias más amplias de inteligencia y de cooperación internacional.

Si la fragmentación criminal persiste sin control institucional, podría erosionarse aún más la gobernabilidad y la seguridad local. Si las instituciones consolidan su presencia civil y de seguridad, podría abrirse una ventana para reducciones sostenibles de violencia en zonas clave.

Un suceso de la magnitud y resonancia como el abatimiento del líder delictivo abre ventanas de riesgo y de oportunidad. La diferencia entre contención y desorden prolongado dependerá de la coordinación interinstitucional, la capacidad de inteligencia y la respuesta socioeconómica que acompañe las medidas de seguridad. Actuar rápido para proteger a la población y, simultáneamente, fortalecer instituciones y programas de prevención es la vía más sólida para preservar la gobernabilidad en Jalisco.

La liquidación de Oseguera Cervantes puede representar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México y especialmente en Jalisco. Sin embargo, no garantiza estabilidad automática. En el mejor de los casos, este evento puede catalizar esfuerzos institucionales y sociales hacia una gobernabilidad más robusta; en el peor, podría desatar nuevas dinámicas de violencia y fragmentación criminal. La clave estará en cómo el Estado combine seguridad con políticas sociales y de desarrollo que reduzcan la lógica de poder detrás del crimen organizado a largo plazo.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

Los riesgos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026

La gobernabilidad se refiere a las formas y procesos en que una autoridad gubernamental toma decisiones de manera eficaz y la medida en que dichas decisiones se traducen en legitimidad. En un ejercicio prospectivo para imaginar los escenarios posibles que impactarían la gobernabilidad de Jalisco en 2026, se torna necesario dejar de mirar “el árbol” del presente y mirar “el bosque” de lo que resta del año.

Estamos en un año pivote: la antesala de la sucesión de 2027 y el escaparate global del Mundial de Fútbol.

Para profundizar en la prospectiva de Jalisco 2026 es necesario pasar del diagnóstico a la evaluación de riesgos específicos. En este análisis, se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las variables críticas en los indicadores que definen la gobernabilidad y la salud democrática de Jalisco.

A continuación, se presentan los 10 riesgos críticos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026, analizados prospectivamente.

Parálisis por “Federalismo punitivo”

Con un presupuesto donde el 80 por ciento de los ingresos dependen de la Federación, la soberanía política de Jalisco es, en realidad, una negociación contable constante. Probabilidades de que exista tensión entre el Gobierno de Jalisco, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el Gobierno Federal, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podrían generar una relación que pase del retórico intercambio de declaraciones a la asfixia operativa.

El riesgo es que la Federación retrase deliberadamente flujos financieros o permisos federales (agua, energía, medio ambiente) críticos para obras estatales, buscando debilitar la marca política local rumbo al 2027. La posibilidad de esta tensión impactaría en obras inconclusas y servicios públicos deficientes que la ciudadanía cobraría al gobierno local.

Fragmentación de la Mesa Metropolitana

El Siapa y la gestión de la basura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son focos rojos de deterioro social. La ineficacia en estos servicios básicos es el camino más rápido al descontento ciudadano masivo.

Existe el riesgo de una ruptura en la coordinación técnica entre Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Al acercarse el año electoral, los alcaldes podrían priorizar agendas políticas individuales sobre la gestión técnica conjunta (seguridad, basura, vialidad), rompiendo el modelo de gobernanza metropolitana. Esto conllevaría crisis operativas en servicios municipales que colapsen la ciudad por sectores.

Obstrucción judicial interna

Con la reforma judicial federal en marcha, Jalisco enfrenta el desafío de reformar su propio Poder Judicial sin perder autonomía ni caer en la parálisis. Existe un foco de conflictividad política latente entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición en el Congreso. Se debe evitar la “copia acrítica” con el modelo federal y buscar un modelo híbrido que garantice la carrera judicial local para mantener la eficacia decisional.

Podría generarse una resistencia pasiva o “huelga de brazos caídos” dentro del Poder Judicial local ante la implementación de las reformas judiciales. Si los jueces y magistrados locales sienten amenazada su estabilidad por la elección popular de cargos, podrían ralentizar la impartición de justicia. Esto podría acarrear un aumento de la impunidad y parálisis en la resolución de conflictos comerciales y penales.

El “fuego amigo” prematuro

No deberá descartarse que la carrera por las candidaturas de 2027 se adelante incontrolablemente dentro del partido gobernante. Las facciones internas podrían comenzar a operar unas contra otras, filtrando información dañina o saboteando programas de sus rivales internos dentro del mismo gabinete. Lo cual repercutiría en un gobierno estatal que pierde el foco de gobernar para centrarse en la “grilla” interna, generando vacío de poder.

El factor más peligroso —y el menos visible— suele ser la erosión silenciosa de los “mecanismos de compensación” internos, esos acuerdos informales que permiten que algunas corrientes internas acepten que otra corriente controle las candidaturas sin romper el pacto. Cuando esos mecanismos dejan de funcionar, el conflicto ya no es sólo político, se torna también existencial.

Radicalización de la oposición en el Congreso

El Congreso del Estado se convertirá en un campo de batalla conforme se acerque 2027. La capacidad del gobernador para construir mayorías será puesta a prueba. Una mayoría opositora podría bloquear el presupuesto de 2027, afectando la estabilidad política. Se corre el riesgo de que la oposición (Morena y aliados) utilice su fuerza legislativa para bloquear sistemáticamente iniciativas clave o el presupuesto de 2027, no por razones técnicas, sino como estrategia de desgaste.

Eso conduciría a una gobernabilidad por decreto o reconducción presupuestal, lo que genera incertidumbre jurídica para proveedores y contratistas, pero principalmente a zonas y sectores que requieren respuestas a problemáticas ingentes.

Politización de la gestión del agua

A pesar de las inversiones, el Río Santiago sigue siendo una herida abierta. La presión internacional y de derechos humanos aumentará en 2026. Una buena gestión del agua sería un indicador clave de la eficacia de las políticas públicas a largo plazo.

Existe el riesgo de que la escasez de agua en el estiaje de 2026 sea utilizada como arma política. Si falla el suministro en colonias populares, la movilización social puede ser instigada por actores políticos para generar caos y culpar a la administración estatal. Posibles protestas masivas y cortes de vialidades principales afectarían la gobernabilidad urbana.

El “efecto escaparate” del crimen organizado

El Mundial es una oportunidad de oro, pero también un riesgo logístico. Cualquier episodio de violencia o falla en el transporte durante el evento tendría impacto global. Un éxito en el Mundial refuerza la legitimidad, un fallo la hunde internacionalmente. No se debe descartar el riesgo de que los grupos del crimen organizado aprovechen la visibilidad internacional del Mundial 2026 para enviar mensajes de poder. No necesariamente violencia contra turistas, sino bloqueos, mantas o eventos de alto impacto en la periferia como demostración de control territorial, aludiendo a un poder que ya no es únicamente simbólico.

Hechos de esta índole podrían generar una crisis reputacional global que destruya las narrativas de “Jalisco es México” y “Al estilo Jalisco” y afectar de manera ostensible la inversión extranjera.

El “segundo piso” de la crisis forense y de desaparecidos

Jalisco llega a 2026 liderando las estadísticas nacionales de desapariciones. El reto no es sólo estadístico, sino de legitimidad gubernamental. Existe una brecha de confianza profunda entre las cifras oficiales y la realidad de los colectivos de búsqueda. La gobernabilidad se erosiona cuando el Estado no puede garantizar el derecho a ser buscado.

El hallazgo de nuevas fosas masivas o la saturación visible del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en pleno 2026 es un riesgo que no se puede descartar. Si la narrativa oficial choca frontalmente con una realidad inocultable, la legitimidad moral del gobierno se desploma. Un escenario como este puede provocar la radicalización de los colectivos de búsqueda y pérdida total de confianza en las instituciones de seguridad.

Gentrificación y desplazamiento violento

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vive una crisis de asequibilidad. El desplazamiento de la población local hacia la periferia genera tensiones sociales y problemas de movilidad. El supuesto éxito económico del estado no se está traduciendo en bienestar habitacional para la clase media y para los jóvenes.

Hay un riesgo latente de que el aumento del costo de vida y vivienda en la ZMG, exacerbado por el turismo del Mundial, provoque un estallido social de las clases trabajadoras desplazadas a las periferias sin servicios. Lo que repercutiría en un aumento de delitos patrimoniales en zonas residenciales y polarización de clases (ricos vs. pobres) en el espacio urbano.

Infiltración criminal en policías municipales del interior

El dominio de grupos del crimen organizado en zonas limítrofes (Altos, Norte y límites con Michoacán/Zacatecas) desafía la soberanía del Estado. Existe el riesgo de una “gobernanza criminal” paralela que sustituya al Estado en la resolución de conflictos locales. Mientras se blinda la Zona Metropolitana para el Mundial, se corre el riesgo de que el crimen organizado consolide su control absoluto sobre las policías municipales de las regiones Altos, Norte y Sureste, creando “zonas de silencio” donde el Estado no existe.

La detención y vinculación del alcalde —y otros funcionarios del Ayuntamiento— del municipio de Tequila por presuntos delitos de violencia organizada y extorsión en días recientes son una muestra fehaciente de una institucionalidad vulnerada y corrompida. El riesgo de que esas conductas se repitan en otros municipios, está latente.

Conclusiones

El riesgo para Jalisco en 2026 es que la eficacia decisional y la estabilidad se vean sacrificadas en el altar de la conflictividad política. El Mundial actúa como un catalizador: puede ser la plataforma para demostrar una gobernanza de clase mundial o el escenario donde las fracturas sociales y de seguridad se expongan globalmente.

El gobierno deberá priorizar la cohesión institucional (blindar el Gabinete de la fiebre electoral) y la legitimidad (resolver de fondo casos emblemáticos de desaparición) para construir un colchón de confianza que le permita navegar las crisis que inevitablemente surgirán en los otros indicadores.

El mayor riesgo para la gobernabilidad de Jalisco en 2026 no es un colapso súbito, sino una erosión gradual y simultánea. El peligro es que el gobierno estatal sea tan eficiente en la administración de la imagen (mercadotecnia política para el Mundial) que descuide la administración de la realidad (seguridad y servicios en la periferia), creando una olla de presión que podría estallar justo antes de las elecciones de 2027.

En resumen, la gobernabilidad en Jalisco para este 2026 no se jugará en los discursos, sino en la capacidad técnica para resolver crisis humanitarias como la de las personas desaparecidas y la inseguridad, así como las operativas (servicios públicos: transporte, agua, basura), mientras se navega en un mar de polarización política nacional.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

-

Opinión23 febrero 2026

Opinión23 febrero 2026La muerte de ‘El Mencho’ y el sismo que viene

-

Jalisco23 febrero 2026

Jalisco23 febrero 2026Hospital Militar de Guadalajara solicita donadores de sangre

-

México23 febrero 2026

México23 febrero 2026Pareja sentimental, clave en la captura de “El Mencho”: Sedena

-

Jalisco23 febrero 2026

Jalisco23 febrero 2026Jalisco reporta 41 detenidos y 37 enfrentamientos tras operativo contra ‘El Mencho’

Ramon vargas

05/05/2018 at 08:40

Pues como siempre muy concreto y completo tu comentario.